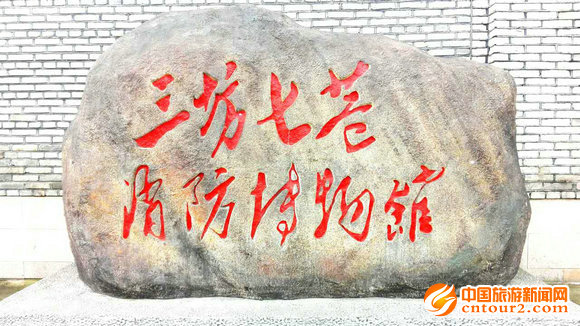

旅新网4月14日讯(记者 周淮民) 来福州,不去三坊七巷,就如同去杭州不到西湖一样,感觉总少了些什么。虽路过几次福州,但时间总是匆匆,一直不得闲。4月14日下午,记者跟随第四届全国重点网络媒体“绿色交通清新福建” 大型公益采访团走进三坊七巷深坊幽巷、高墙大院以及古宅名居,亲身感受“三坊七巷”古宅风韵的建筑艺术,闽都文化底蕴和民俗风情。

我们从南市街由南至北,由西至东先后参观了三坊七巷。我们走进石板铺地,坊巷纵横的“三坊”中的第一坊衣锦坊。据清《榕城考古略》记载:宋朝的“陆蕴、陆藻兄弟典乡郡居此,名禄锦,后王益祥致江东提刑任,更名衣锦。”宋时称“禄锦”,明朝更为“衣锦”,其实都是说坊内有人在外出仕做大官,现在衣锦还乡,荣耀乡里,所以坊名也改过去称“通潮”,则是因为这个地方是水网地区,福州西湖、南湖的潮水可以通到这个坊巷的沟渠里去。其中水榭戏台是衣锦坊最具特色的地方。这是一个木构单层平台,四柱单开间,下建清水池塘,中隔天井,正面为阁楼。于此观看戏剧演出,水清、风清、音清,具有声学原理和美学价值,是福州市目前唯一现存的水榭戏台。接着我们随着人流参观了文儒坊。让人叹服的是这条巷中承载了许许多多的人文气息。此巷“初名儒林,以宋祭酒郑穆居此,改今名”。郑穆任国监祭酒,明代抗倭名将张经,清代名将福建提督、台湾总兵甘国宝,清代饮誉全国的“民进士”之家陈承裘故居也在坊内。文儒坊是一座坐北朝南的大宅,内有光华阁是为入室弟子课业的地方。这条坊就因历代文儒辈出而闻名。参观完文儒坊,我们信步漫过城中的安泰河,来到了光禄坊。光禄坊是“三坊”中的第三坊。光禄坊原名玉尺山,又名闽山,是福州“三山藏”之一。历史上,光禄坊内有一座法祥院,俗称“闽山保福寺”。当时曾任过光禄卿的福州郡守程师孟时常到此吟诗游览,僧人就刻了“光禄吟台”四字于石上。为了感谢僧人,他吟了一首诗:“永日清阴喜独来,野僧题石作吟台,无诗可比颜光禄,每忆登临却自回。”光禄坊的名字就从此而来的。光禄坊名胜以光禄吟台最为有名,擅池、台、亭、石、花、木之胜,以及宋至清摩崖题刻多处,1961年被列入福州市第一批文物保护单位。

据了解,三坊七巷拥有38公顷的完整保护范围,为国内现存规模较大、保护较为完整的历史文化街区,是全国为数不多的古建筑遗存之一,有“中国城市里坊制度活化石”和“中国明清建筑博物馆”的美称。

“谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间”三坊七巷地灵人杰,历代众多著名的政治家、军事家、文学家都从这里出生,在这里生活,从这里走向辉煌。比如:黄花岗七十二烈士之一林觉民、当代著名文学家冰心、近代思想启蒙家严复、明代抗倭英雄张经……他们巨大的贡献,伟大的事业家喻户晓。然而这些名人和普通百姓一同过着“日出而作,日落而息”的低调生活。但历史并没有因此忘记他们,英灵千古,名垂青史,真正的碑竖在人民心里。雨过檐头滴水,风起门窗有声,在户枢悠悠里,日子忽忽间,各类先贤纷纷从三坊七巷的屋檐下走出。我们难说这里的沛然正气与老宅无关,我们难说这里的淳朴民风与老宅无关。 三坊七巷的古韵古风依然还在,不可多得的建筑与不可多得的文化既是社会的榜样,又是百姓见贤思齐的力量。静谧的街巷、玩耍的孩童、悠闲的老人、往来的游客,继续述说着三坊七巷的昔日与今朝。

北京世界公园

北京世界公园 仙华山

仙华山 西双版纳

西双版纳 透明梦柯冰川

透明梦柯冰川 四姑娘山

四姑娘山 龙脊梯田

龙脊梯田 龙湖湾景区

龙湖湾景区 库木塔格沙漠

库木塔格沙漠 宏村

宏村 桂林

桂林 黄龙景区

黄龙景区 清水河景区

清水河景区 库尔干风景区

库尔干风景区

桂林帝苑酒店

桂林帝苑酒店 河洛文化旅游节

河洛文化旅游节 青岛湖鸟岛

青岛湖鸟岛 四川旅游

四川旅游 春意绽放,共赴BC省

春意绽放,共赴BC省 北疆文化“暖”江淮:

北疆文化“暖”江淮: 滕州推出六条“春游”

滕州推出六条“春游” 土耳其航空开通北马其

土耳其航空开通北马其